授業・実習内容の紹介

授業のご紹介

それぞれのキャンパスで行われる授業の様子についてお伝えします。

目次

富里キャンパス

就職先を視野に入れ実践的な技術を身につける

東京ドームとほぼ同じ広さで230種1500頭(羽)が暮らす、まるで動物園のような富里キャンパス。多種多様な動物たちを実際に飼育しながら学べる場所であり、動物と一緒に働く仕事に直結する学びが得られます。

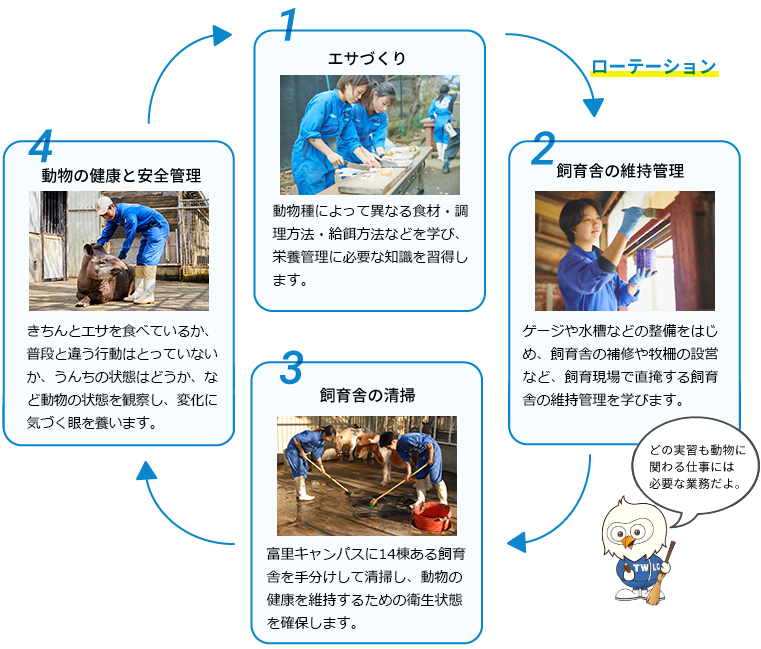

飼育管理実習の4つの基本スタイル ~先生は動物たち~

実習の基本スタイルは、動物飼育管理者が担う4つの基本的な業務について、ローテーションを組んで行われます。1つ目は、「エサ作り」です。動物種によって異なる食材・調理方法、給餌方法などを学び、栄養管理に必要な知識を習得します。続いて、2つ目は、「飼育舎の維持管理」です。ゲージや水槽などの整備をはじめ、飼育舎の補修や牧柵の設営など、飼育現場で直面する飼育舎の維持管理を学びます。3つ目は、「飼育舎の清掃」です。食べ残したエサや糞尿などをすばやく処理し、動物が快適に生活できるよう、飼育者の良好な衛生状態の確保について学びます。4つ目は、「動物の健康と安全管理」です。日々の動物の健康管理にあたっては、きちんとエサを食べているか、普段と違う行動はとっていないか、便の状態はどうか、など様々なポイントがあります。これらを押さえながら、動物が安全に生活できているかどうかを日々観察し、変化に気づく目を養います。

こうしたことは、動物が目の前にいなければ身につけることはできません。まさに、「動物たちがみなさんの先生」になるわけです。

実習基本スタイル ~4つのローテーション~

実務に直結する様々な技術を学ぶ

実際に現場で行われている仕事に焦点を当て、実践的に技術を学びます。

以下にその一部を紹介します。

動物の健康を守る「給餌」

ローテーションの項でも一部触れましたが、動物にとって、「食べる」ことは自分の健康を守るための最も大切なことの一つです。それぞれの動物種に合ったエサの種類や大きさ、量を適切に準備できるよう、日々実践していきます。

ローテーションの項でも一部触れましたが、動物にとって、「食べる」ことは自分の健康を守るための最も大切なことの一つです。それぞれの動物種に合ったエサの種類や大きさ、量を適切に準備できるよう、日々実践していきます。

動物と人間を守る「保定」

予防接種や検査の際には、動物が動かないように保定します。これは、動物が無理に暴れてケガをしないように、また動物が暴れることで処置を行う人間がケガをしないようにする、とても大切な技術です。実際に動物にふれてコツをつかみます。

予防接種や検査の際には、動物が動かないように保定します。これは、動物が無理に暴れてケガをしないように、また動物が暴れることで処置を行う人間がケガをしないようにする、とても大切な技術です。実際に動物にふれてコツをつかみます。

ショートレーナーを目指す「トレーニング」

ショートレーナーを目指すには、動物との信頼関係を築くことがとても重要です。本校ならではの環境が、実践的なショートレーニングを実現します。アシカショーやバードショーなど、展示場を模した実践の場や広大な広場でのトレーニングが、あなたの夢に近づけます。また、ドッグトレーナーなどを目指すためのトレーニングもできます。

ショートレーナーを目指すには、動物との信頼関係を築くことがとても重要です。本校ならではの環境が、実践的なショートレーニングを実現します。アシカショーやバードショーなど、展示場を模した実践の場や広大な広場でのトレーニングが、あなたの夢に近づけます。また、ドッグトレーナーなどを目指すためのトレーニングもできます。

安全な輸送のための「ローピング」

動物園間では、繁殖などを目的として、動物の輸送が行われることがあります。安全に届けられるよう、トラックの荷造り、輸送箱が輸送中に動かないようなロープの結び方、つなぎ方を知っていることは、とても役に立ちます。

動物園間では、繁殖などを目的として、動物の輸送が行われることがあります。安全に届けられるよう、トラックの荷造り、輸送箱が輸送中に動かないようなロープの結び方、つなぎ方を知っていることは、とても役に立ちます。

ヒツジの健康を守る「毛刈や断尾」

羊を飼育している施設(めん羊牧場や動物園)などで行う定期作業の中で、定期的にヒツジの被毛を刈っています。手際よく作業しなければ、ヒツジも人間もケガをします。そのようなことにならないよう、器具の扱い方や手順、保定方法の基礎を学びます。また、ヒツジにはもともと長い尻尾がありますが、フンや尿で不衛生になりがちであることから、子どものうちに断尾しています。馬の健康を守る「削蹄(さくてい)」

馬の爪のことを蹄(ひづめ)といいますが、定期的に手入れをしないと、歩き方に不具合が生じ、最悪の場合、歩けなくなることがあります。こうしたことが起こらないために、蹄を定期的に削蹄(けずること)し、肢の健康状態を保ちます。馬を乗りこなす「乗馬」テクニック

扱い方のコツや乗馬のテクニックを身につけることができます。希望者には乗馬のライセンスを受験するための指導も行います。

扱い方のコツや乗馬のテクニックを身につけることができます。希望者には乗馬のライセンスを受験するための指導も行います。

食を守る「搾乳・繁殖」テクニック

ウシやブタの世話をしながら飼育管理の方法、乳搾り、繁殖方法などを学びます。

ウシやブタの世話をしながら飼育管理の方法、乳搾り、繁殖方法などを学びます。

農作物の栽培を通じて命のつなぎ方も学ぶ

富里キャンパスには農園があり、動物たちのエサとなる農作物を育てています。そしてその食物が育つ土には、富里キャンパスで飼育されている動物の糞便を利用しています。

臨床の力をつける 看護実習

動物内科看護学実習

動物臨床の現場でまず行われることは、身体検査です。外から得られる情報をできる限り集めます。体格のチェック、体重測定、体温測定の方法のほか、動物との接し方、保定方法も学んでいきます。また、聴診器を使った心拍数、呼吸数の測定、可視粘膜の色の確認方法(貧血・低酸素の有無の確認)も学びます。更に、投薬、採血、採尿、輸液、X線検査、超音波検査などの方法についても学び、臨床現場で必要とされる看護知識及び技術について理解を深めます。

動物臨床の現場でまず行われることは、身体検査です。外から得られる情報をできる限り集めます。体格のチェック、体重測定、体温測定の方法のほか、動物との接し方、保定方法も学んでいきます。また、聴診器を使った心拍数、呼吸数の測定、可視粘膜の色の確認方法(貧血・低酸素の有無の確認)も学びます。更に、投薬、採血、採尿、輸液、X線検査、超音波検査などの方法についても学び、臨床現場で必要とされる看護知識及び技術について理解を深めます。

動物外科看護学実習

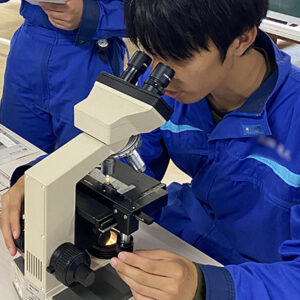

「外科」と聞くと、手術のイメージがある人が多いと思います。確かに手術も含まれますが、体表にケガをした場合の処置も「外科」です。まずは、そうした体表の怪我に対し、どうやって治療するのか、実はきちんと原理があります。これを学びながら、手術に関わることを学びます。手術器具、滅菌、消毒、手袋の装着、ガウンの着方といった手術の準備に必要なことに始まり、術中のサポートについて学んでいきます。動物臨床検査学実習

臨床検査とは、例えば、採血により得られた血液の性状や採尿から得られた尿の性状を数値化し、動物の健康状態を評価する検査のことをいいます。スライドに検体を塗布し顕微鏡を使って調べたり、試験紙や機械を使って調べたりします。言葉を話さない動物の状態を把握するためには、大変貴重な情報であり、これらの検査技術について学びます。

臨床検査とは、例えば、採血により得られた血液の性状や採尿から得られた尿の性状を数値化し、動物の健康状態を評価する検査のことをいいます。スライドに検体を塗布し顕微鏡を使って調べたり、試験紙や機械を使って調べたりします。言葉を話さない動物の状態を把握するためには、大変貴重な情報であり、これらの検査技術について学びます。

経験豊富な職員がバックアップ

経験豊富な獣医師や飼育管理者が常駐し、丁寧に指導します。気になることはいつでもなんでも相談できます。

実習日以外にも動物と触れ合える

実習中は、幅広い動物について学ぶことになりますが、休日もキャンパスは開放されており、自身の関心のある動物とたっぷりと時間を過ごすことができます。多くの学生が、自主的に実習施設を訪れ、よりその動物の特性を学び信頼関係を築いています。

八千代キャンパス

動物とは何か。自分とは何か。座学で学ぶ。

主に教室で、動物飼育管理、愛玩動物看護の基礎知識を学ぶ場所。動物に対する理解を深め、動物と関わり合うための技術や病気に関する知識、問題への対処法、法律などを習得しながら、社会や自分の成長についても学んでいきます。

パート1 「動物について学ぶ」

動物は言葉を話しません。動物からは声をかけられません。動物飼育看護を行っていくうえでは、こうした動物の変化に気づけるかどうかが重要です。そのために、まずその動物を正しく知ることを大切にしています。

【総論】「動物を正しく知る」(生命倫理・動物福祉)

- 動物と接するための心構え(生命倫理・動物福祉)

- 動物はどのような体の作りをして生活を営んでいるか(動物形態機能学)

- 遺伝や繁殖(動物繁殖学)

など

【各論】「さまざまな動物の生態・特徴を知る」

数多くの動物種の生態や特徴について学びます。

- 愛玩動物(イヌ、ネコなど)

- 霊長類(サル、チンパンジー、ゴリラなど)

- 有蹄類(ウシ、ブタ、ウマ、バク、アルパカなど)

- 食肉類(オオカミ、ライオン、トラ、ホッキョクグマなど)

- げっ歯類(モルモット、ラット、カピバラなど)

- 両生爬虫類(カメ、トカゲ、カエル、ワニなど)

- 水棲動物(アシカ、アザラシ、オットセイなど)

- 有袋類(コアラ、カンガルー、ワラビーなど)

- 単孔類(カモノハシ、ハリモグラなど)

- 食虫類(モグラ、ハリネズミなど)

- 鳥類(ニワトリ、フクロウ、タカなど)

- 異節類(アリクイ、ナマケモノなど)

など

【各論】「動物飼育について正しく知る」

- 動物ごとに合わせた食餌の調整

- 体調変化を見逃さない健康観察の仕方

- 怪我や病気にならないための衛生管理

- 命をつなぐ繁殖方法

- 人も動物も安全な保定方法

- 安全で確実な輸送方法

- 適切な器具の選択

など

※主に富里キャンパスでの座学です。

【各論】「病気の管理と予防、治療について知る」

- どうして病気になるのか

- 病気になったらどうするか。

-動物内科看護学 -動物外科看護学 -動物臨床検査学

-動物臨床看護学 -動物薬理学 –動物病理学 等 - どうしたら病気から守れるのか

-動物栄養学 -公衆衛生学 等

など

パート2 「社会について学ぶ」

卒業後は社会人。心構えや姿勢など、社会で働く上で大切なことについて考えます。

仕事とは何か 社会とはどんなところか 「報告・連絡・相談」の重要性

正しい言葉遣い 動物に関連する仕事の決まりごと チームワーク

自然保護・保全 動物関連の基礎英語(ネイティブ講師)

パート3 「自己について学ぶ」

自らを養う事で、学びを前進させていきます。

自分の健康管理 論理的に考えるチカラ 自ら動き出すチカラ

トラブルを乗り越える方法 パソコンの使い方

など

愛玩動物看護師国家試験対策

飼育保健看護コースは、3年次の後期(2月ごろ)に国家資格「愛玩動物看護師」を取得するための国家試験を受験することになりますが、本校では、試験対策について万全を期す体制を整備しています。

総復習 & 傾向と対策

過去問対策はもちろんの事、それまでに学んだ授業内容の総復習、傾向と対策に十分な時間を設けています。

同期一丸となって合格を目指す!

合格の秘訣の一つは一人で勉強しないこと、そうならないように学校と学生が一丸となって合格を目指します!

質問はいつでも!

分からないことがあるときは、いつでもすぐに先生に聞けるようにスタンバイしています!